Stéphanie Octavia vous ramène dans le Paris noir des années 1920-1930 à la rencontre des sœurs Nardal. Jane et Paulette, viennent de quitter la Martinique pour leurs études. Confrontées au racisme, elles s’interrogent sur la conscience noire, et l’émancipation des femmes. Dans le salon littéraire de leur appartement de Clamart, elles vont donner naissance au mouvement de la négritude (qui ne porte pas encore ce nom à l’époque). Pourtant on ne retiendra qu’Aimé Césaire et Léopold Senghor.

Le titre du film : « les sœurs Nardal, les oubliées de la négritude » de Léa Mormin-Chauvac et Marie-Christine Gambart.

L’invitée juste après la diffusion du documentaire, est Cécile Celma, membre de l’Union des Femmes de la Martinique (UFM) et historienne…

Résumé

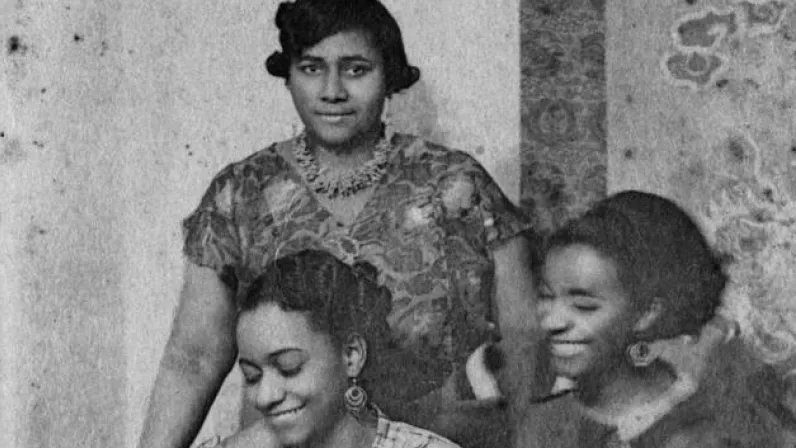

De la « négritude », on connaît les pères. Ce courant politique et culturel, terreau des luttes d’indépendance de la seconde moitié du XXe siècle, a été forgé et mis en lumière par Aimé Césaire, Léopold Sédar Senghor, Léon Gontran-Damas... Mais aurait-il existé sans les sœurs Nardal ?

Poètes, écrivains, politiciens majeurs, les hommes de la négritude ont peu évoqué l’influence de Paulette Nardal et de ses sœurs Jane et Andrée. Pourtant, ces femmes martiniquaises, figures centrales de l’intelligentsia noire à Paris dans les années 1920, ont théorisé la « conscience noire » et son éveil.

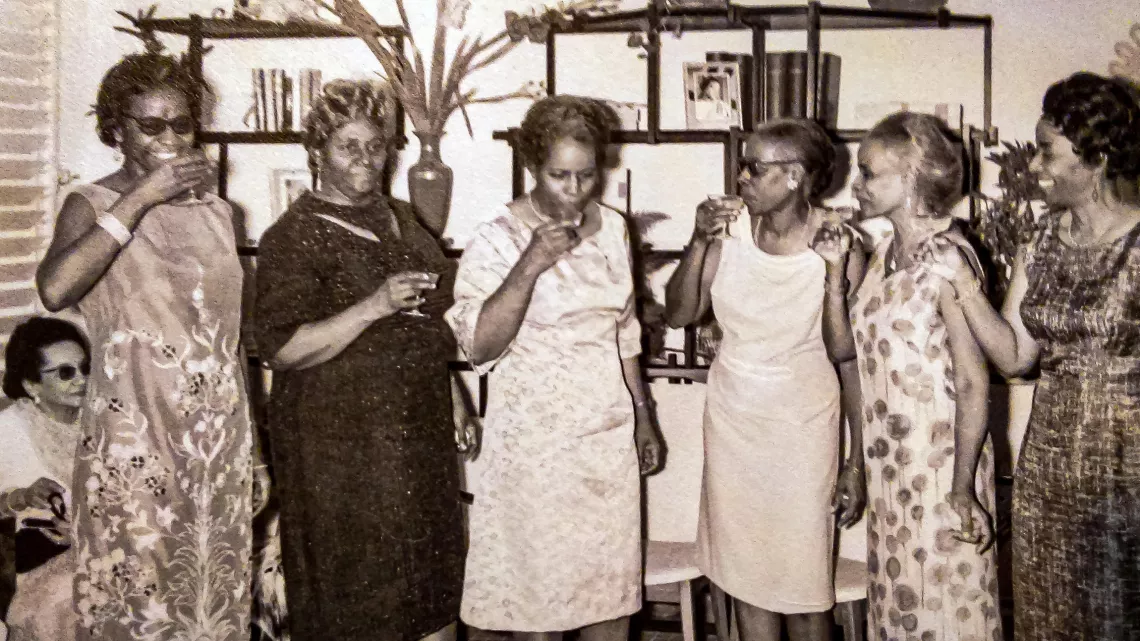

Dans leur salon du 7, rue Hébert, à Clamart, en banlieue parisienne, elles réunissaient tous les dimanches des figures majeures de la diaspora afro-descendante. Parmi eux, les artistes afro-américains de la Harlem Renaissance, les écrivains Alan Locke et Claude McKay, la sculptrice Augusta Savage, le penseur Marcus Garvey, le premier prix Goncourt noir René Maran... Leur cousin, Louis-Thomas Achille, khâgneux, musicien, invite ses camarades Aimé Césaire et Léopold Sédar Senghor.

Les discussions de Clamart autour de l’internationalisme noir et du panafricanisme forment la genèse de la « négritude ». Mais l’influence du salon tenu par les Nardal n’a été que très peu évoquée par Senghor, jamais par Césaire, et leur travail a longtemps été effacé de l’historiographie française.

« Nous n’étions que des femmes, mais de vraies pionnières », écrivait en 1963 Paulette Nardal au biographe de Léopold Sédar Senghor, Jacques Louis Hymans. « On peut dire que nous leur avons pavé la route. »

Intervenants

- Étienne Achille et Jean-Louis Achille, petits-cousins de Paulette Nardal

- Annie Ramin, nièce de Paulette Nardal

- Jacques Catayée, directeur de la chorale Joie de Chanter

- Tracy Denean, historienne en études afro-américaines à l'Université Vanderbilt

- Brent Hayes Edwards, professeur de littérature à l'Université de Columbia

- Philippe Grollemund, auteur des Mémoires de Paulette Nardal

- Catherine Marceline, présidente de l'association Paulette Nardal au Panthéon

- Valérie-Ann Edmond Mariette, historienne de la musique antillaise

52 min - Auteures : Léa Mormin-Chauvac et Marie-Christine Gambart - Réalisation : Marie-Christine Gambart - Produit par : Amélie Juan, Catherine Rouault - Image : Thibault Delavigne, Mathilde Liotard - Production : Morgane Production, Une Prod à Soi - Avec la participation de : France Télévisions - Avec le soutien de : La Procirep – Société des Producteurs – et de l’Angoa, La Collectivité territoriale de Martinique, Fonds Images de la Diversité – Agence nationale de la Cohésion des territoires, le ministère chargé des Outre-mer et du Centre National du Cinéma et de l’Image Animée - 2024

Visuels

70 min

Présentation

Stéphanie Octavia

Production

France Télévisions-Martinique la 1ère

2024

Disponible sur www.la1ere.francetvinfo.fr/martinique/