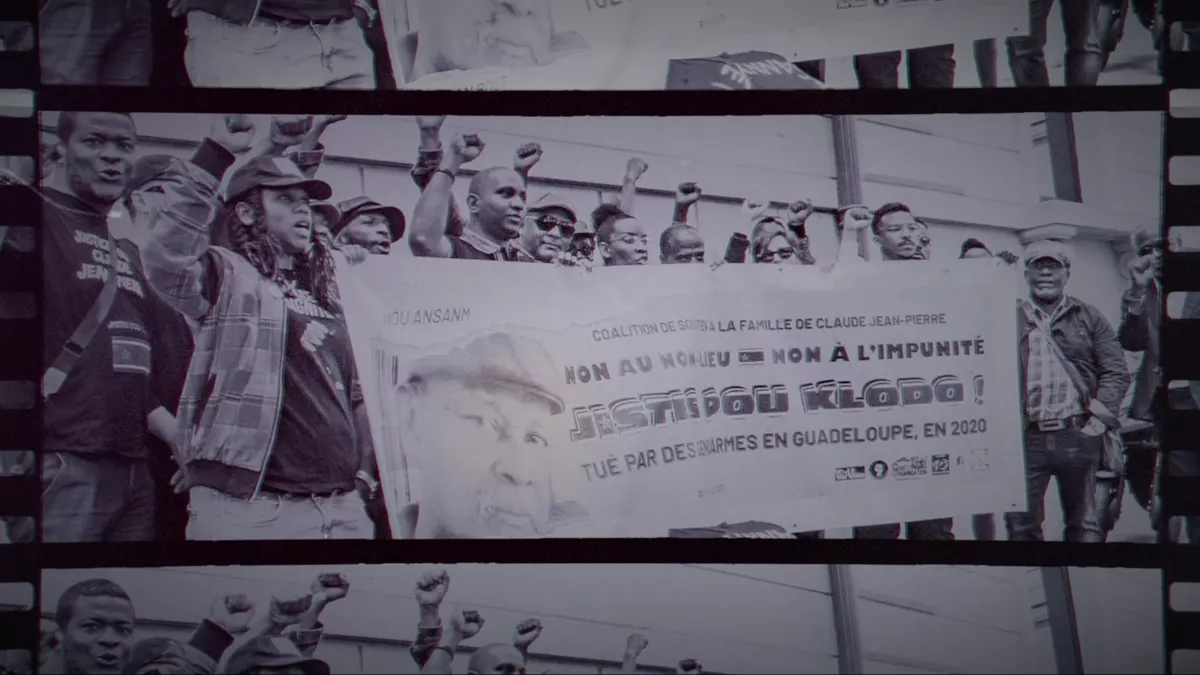

Claude, Jean-Pierre. Ces trois prénoms accolés pour former l’identité civile d’une personne n’inspireront rien à la plupart des Français que vous pourriez interroger. La vie de Claude Jean-Pierre n’avait rien de singulier, c’est vrai. La bonne réputation de cet ancien maçon, retraité sans histoire, ne dépassait guère les limites de la commune de Deshaies où il a toujours vécu et travaillé. C’est par les conditions de son décès brutal que le nom de Claude Jean-Pierre s’est fait connaître de toute la Guadeloupe.

"Comme Charles-Henri Salin en 1985, comme Didier Assor en 2017, Claude Jean-Pierre est mort après avoir croisé la route de gendarmes dans ce département d’outremer. Comme dans les deux cas précités, les gendarmes ne sont – pour l’instant – pas poursuivis.

Comment des représentants de l’ordre républicain dont les actions ont provoqué la mort d’un lycéen dans une rue de Pointe à Pitre, celle d’un schizophrène en crise (que ses proches ont condamné en les appelant) et possiblement celle d’un automobiliste au cours d’un contrôle routier peuvent-ils ne pas être mis en examen ? Ne pas être appelés à la barre d’un tribunal ? Comment de tels faits peuvent-ils ne pas être connus en dehors de la Guadeloupe ? La vie des citoyens de Guadeloupe compte-t-elle si peu ? Est-ce le fait qu’ils soient loin de Paris et des centres de pouvoir policier, judiciaire et médiatique ; est-ce le fait qu’ils soient noirs qui rend leur mort suspecte si insignifiante ?

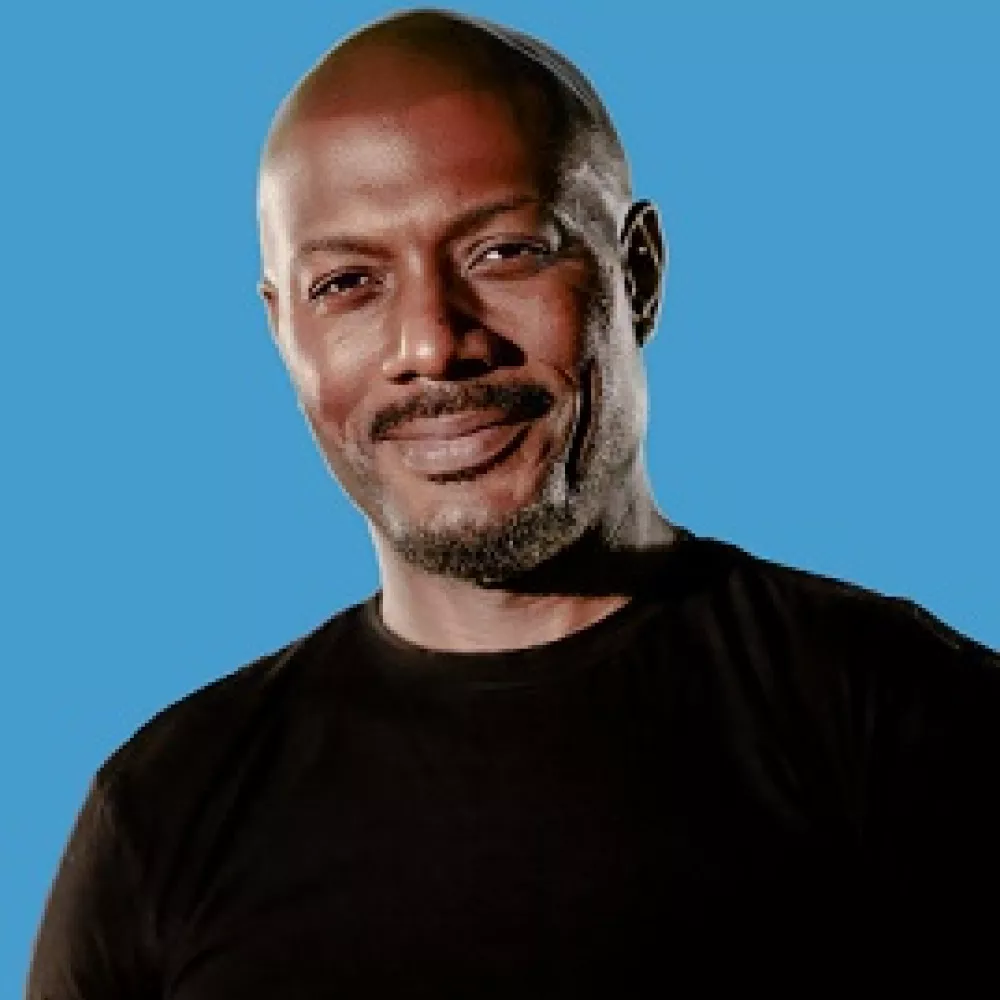

Cette affaire Claude Jean-Pierre m’interpelle en tant que producteur, journaliste, citoyen, fils de policier attaché à la légitimité mais aussi à l’exemplarité des forces de l’ordre. J’ai donc décidé de la raconter, pour la faire résonner en dehors de l’arc Antillais. Dans cette affaire, les faits filmés, racontés par des témoins, décrits par des rapports de gendarmerie, des pompiers, des médecins et autres personnels hospitaliers doivent être retracés avec la méticulosité, la rigueur, l’éthique d’un journalisme d’investigation et mis en perspective par le regard d’un documentariste préoccupé par l’irrespect de certaines de nos valeurs républicaines, garantes de notre liberté et de notre sérénité dans l’espace public.

Cette affaire en cours ne doit pas aboutir, à un non-lieu dans un silence relatif. Le maintien de l’ordre public, la justice doivent être strictement les mêmes, doivent répondre aux mêmes exigences, au même encadrement, à la même rigueur en Guadeloupe et dans les autres départements français, qu’ils soient dans l’hexagone ou outremer. Si ce n’est pas le cas, mon rôle est de le dénoncer." Harry ROSELMACK

3 questions à Harry ROSELMACK

Né le 20 mars 1973 à Tours où il a grandi, Harry Roselmack a développé très tôt une passion pour l’écriture. Sa sœur aînée ayant vécu les 12 premières années de sa vie en Martinique, c’est par une relation épistolaire que le jeune Harry a construit et entretenu cette relation fraternelle à distance. Ses centres d’intérêt sont : les autres, le monde (nos façons de faire la société, les enjeux que cela pose) et plus largement le questionnement autour du sens qu’on peut donner à ce qui existe. Tout cela l’a conduit au journalisme, à la littérature et à la cosmologie qu’il a étudiées sous les formes les plus diverses. Après des années d’études de livres et de conférences spécialisées sur le web, après avoir rencontré les frères Bogdanov qui l’ont fait rêver enfant avec leur émission télévisée Time X, Harry Roselmack a décidé de mener sa propre réflexion métaphysique, nourrie par ses connaissances en astrophysique. Cela à donner naissance à deux ouvrages « Il n'est pas trop tard pour naître » et « Dieu, la science et l'univers philosophal », aux éditions Jouvence

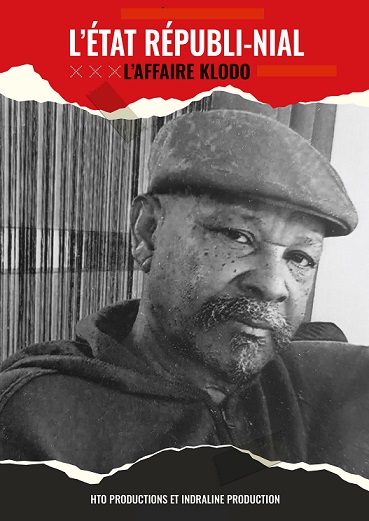

1- Dans "L'État Républi-Nial", vous explorez les relations complexes entre l'État et certains territoires d'Outre-mer, à travers le prisme de l'affaire Klodo. Comment ce documentaire cherche-t-il à éclairer les spécificités de la relation entre la Guadeloupe et l'État français, au-delà du tragique fait divers ?

Le film montre en effet qu’avant et après Claude Jean-Pierre en 2020, d’autres guadeloupéens sont morts conséquemment à une interaction avec des gendarmes. Nous faisons référence à Charles Henri Salin (1985), Didier Assor (2017) et Rony Cély (2024) Dans trois de ces quatre affaires, les instructions ne sont pas closes, mais à l’heure où je vous parle, aucun des fonctionnaires mise en cause par les proches des victimes n’a été condamné par la justice ou sanctionné par sa hiérarchie. Il ne s’agit donc pas d’un fait isolé mais du fonctionnement d’un système.

Par ailleurs, dans l’affaire Klodo où la vidéosurveillance contredit les premières déclarations des gendarmes mis en cause, le représentant du ministère public en la personne du procureur général de Basse-Terre, Xavier Sicot a requis un non-lieu après avoir vu les images. C’est le signe que la justice, valeur cardinale de la république, fonctionne mal en Guadeloupe.

2- "L'État Républi-Nial” a bénéficié de l'implication d'une société de production guadeloupéenne pour le travail d'enquête. Comment cette collaboration locale a-t-elle enrichie le processus de production et la perspective du documentaire, notamment en termes d'accès aux témoignages, de compréhension du contexte socioculturel et de la sensibilité nécessaire pour aborder un sujet aussi délicat que l'affaire Klodo ?

L’enquête préalable au Tournage de l’État Républi-Nial n’a pas été facile. Si certains témoins de l’affaire ont accepté d’emblée le principe d’une interview face caméra, d’autres étaient beaucoup plus réticents, par peur le plus souvent. Le tour qu’a pris l'enquête judiciaire dans l’affaire Klodo, clairement à décharge vis-à-vis des gendarmes selon ce que disent les personnes interrogées dans le film, leur a fait croire que témoigner à l’inverse pourrait leur porter préjudice. L’un des témoins directs de l’extraction affirme même avoir subi des pressions de la part des gendarmes qui l’ont interrogé l’incitant à ne pas raconter ce qu’il a vu. Dans ce contexte, il a fallu un long travail de proximité pour retrouver et convaincre ces personnes. Au final, elles ont toutes eu le courage de dire ce qu’elles ont vu, vécu mais sans des enquêteurs expérimentés, connaisseurs du terrain et proches des réalités Guadeloupéennes nous n’y serions sans doute pas parvenus.

3- Au-delà de la narration des faits, quel message principal ou quelle prise de conscience espérez-vous susciter auprès du public, qu'il soit guadeloupéen, hexagonal ou d'ailleurs dans le contexte de cette affaire et plus largement des dynamiques socio-politiques en Outre-mer ?

Notre vocation de journaliste est de mettre en lumière les dysfonctionnements quels qu’il soient. On nous le reproche souvent en disant que les informations sont déprimantes, que l’on donne l’impression que tout va mal. Mais si on se contentait de parler des trains qui arrivent à l’heure, personne ne regarderait les infos! Dans le cas de L’État Républi-Nial, nous sommes partis dans l’intention de raconter une violence potentiellement meurtrière de la force publique, à l’encontre d’un retraité français Cette affaire dont très peu de personnes avaient entendu parler en France hexagonale est survenue sept mois après l’affaire Georges Floyd, qui a ému une grande partie du monde et lancé le mouvement Black Lives Matter. Il nous a semblé, au vu des éléments que nous avions, que les vies noires ne comptaient pas toujours en Guadeloupe. Notre enquête nous a confirmé cela avec l’aspect récurrent, systémique du traitement de ce genre de violence. C’est maintenant au citoyen français, guadeloupéen et aux responsables politiques d'apprécier le constat que nous faisons et d’en tirer les conclusions. Notre travail s'arrête là.

Propos recueillis par G.GRAVA

Un film de

Harry ROSELMACK

réalisé par

David PARRA SERRANO

Durée

96 min

Production

HTO productions / Indraline production

2024