Quand les poissons se raréfient et que le lagon s’essouffle, une ancienne sagesse polynésienne resurgit : le rāhui, l’art d’interdire temporairement un espace pour permettre à la nature de se régénérer. En Polynésie française, l’urgence écologique, qui repose sur la santé du lagon, pèse sur les populations locales. Quand le rāhui semble être la solution salvatrice, les sympathisants et opposants à ce système s’affrontent. Chaque rāhui se construit alors au fil des discussions, avec autant de compromis, pour constituer un modèle inspirant face à la crise écologique.

Depuis une vingtaine d'années, la réappropriation des traditions et la prise de conscience environnementale ont conduit au rétablissement du rāhui en Polynésie française, qui consiste à interdire temporairement l'exploitation d'une zone pour préserver ses ressources naturelles. Abandonnée au XVIIIe siècle avec l'arrivée des colons, cette pratique culturelle ancestrale occupe désormais une place centrale dans la sauvegarde du patrimoine naturel polynésien.

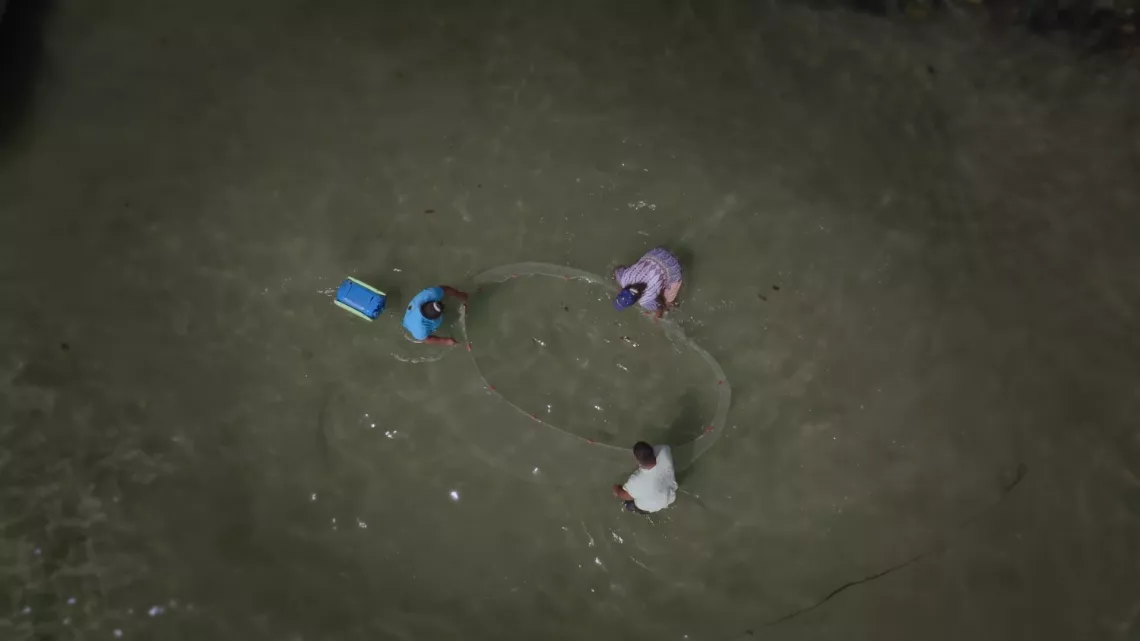

À Bora Bora, le rāhui pourrait être une réponse pour limiter l'impact humain sur l'environnement. Encore faut-il que tous les usagers – pêcheurs, hôteliers, habitants – acceptent de se priver d'une partie du lagon. Heipoa, présidente de l'association des pêcheurs de Bora Bora, milite pour l'instauration d'un rāhui afin de préserver et prolonger la vie du lagon. Cette initiative rencontre toutefois des résistances, notamment parmi les pêcheurs locaux, pour qui la survie quotidienne dépend directement de l'accès continu aux ressources marines.

À Tautira, le rāhui a déjà prouvé son efficacité, mais la question de sa réouverture à la pêche suppose de nouveaux équilibres à trouver. En effet, comment partager sans épuiser une fois encore ? Éric, gardien du rāhui de Tautira, s'évertue à concilier besoins des communautés et préservation du capital naturel.

De son côté, la jeunesse polynésienne manifeste un intérêt croissant pour la valorisation des pratiques ancestrales et l'affirmation de l'identité culturelle locale à travers des dispositifs comme le rāhui. Téa, membre du comité rāhui de Bora Bora, intervient dans son lycée pour sensibiliser les élèves. Si le constat de la transformation de la biodiversité marine s'avère flagrant, le rāhui suscite néanmoins des débats, y compris parmi les jeunes générations.

Au sein de chaque communauté, la parole circule, les intérêts s'affrontent et l'enjeu reste le même, celui de répondre à la crise écologique. À travers ces espaces quotidiens de concertation et de coconstruction, le rāhui s'affirme comme bien plus qu'un outil de préservation. Il demeure une mémoire vivante, pose les bases d'une culture du consensus et s'inscrit comme modèle pour le monde.

Documentaire

52 min

Réalisation

Mélissa Constantinovitch

Thomas Yzèbe

Production

Stories&Co

Cosmopolitis Productions

Avec la participation de

France Télévisions

Directeur des contenus du pôle Outre-mer

Laurent Corteel

Directeur adjoint des contenus, en charge des documentaires

Sophiane Tilikete

Conseillère de programmes

Aurélie Hamelin-Mansion

2025