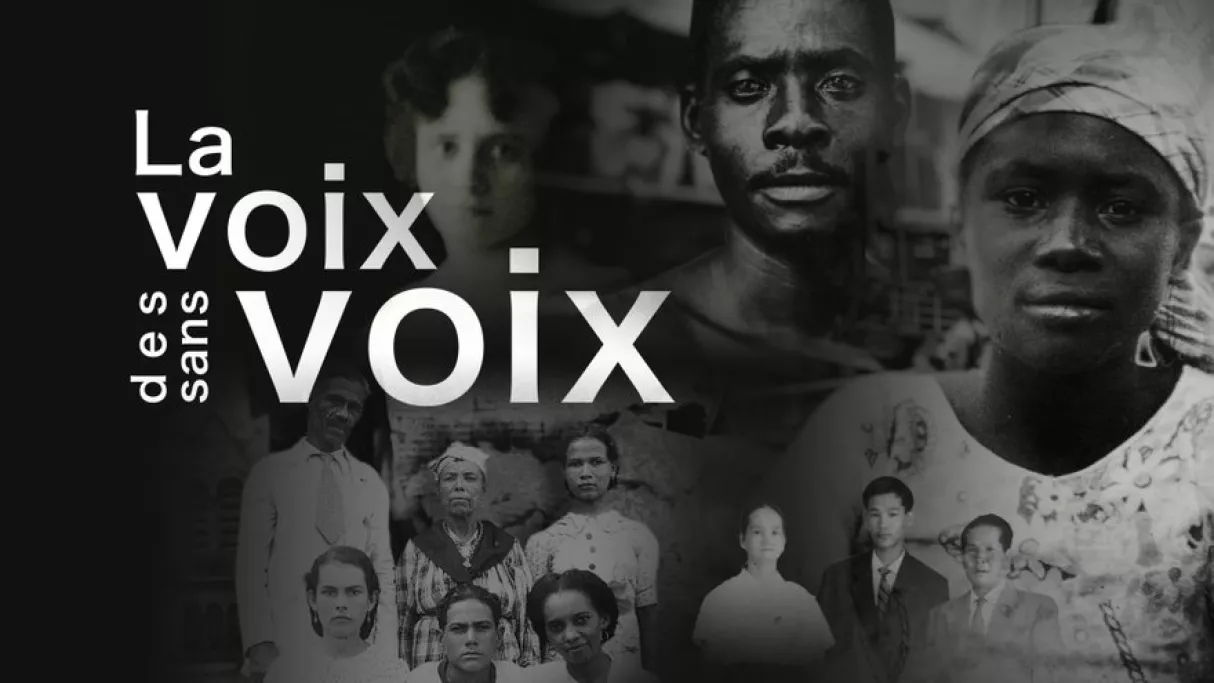

Produite par le pôle Outre-mer de France Télévisions, la série documentaire La voix des sans voix retrace, à travers une fresque historique captivante, la naissance et l’affirmation d’une identité martiniquaise plurielle. Entre témoignages passés et présents, migrations des peuples et résilience, cette œuvre par sa singularité contribue au devoir de mémoire.

Les flux migratoires, qu'ils soient le résultat de la traite négrière, de l’engagisme ou les conséquences de crises internationales, ont tous façonné à leur manière la société martiniquaise.

Dès la seconde moitié du XIXe siècle, les engagés indiens, africains et chinois vont connaître un sort peu enviable, dans le contexte post-abolitionniste de 1848. Dans la première moitié du XXe siècle, les migrants chinois, syriens, libanais, palestiniens, italiens vont, pour se préserver, s’inscrire dans l’invisibilité. À partir des années 1960-1970, les migrations, principalement caribéennes, mais aussi africaines et européennes, élargissent la diversité martiniquaise.

À travers de nombreux témoignages et des archives, La voix des sans voix raconte trois générations de femmes – Gabrielle, Tess et Marie qui, à travers leurs correspondances épistolaires, relatent les bouleversements d’une société en constante évolution.

« La société martiniquaise s'est construite sur des migrations. Même si statistiquement la Martinique ne peut être considérée comme une terre de grande immigration, la diversité de ses origines, de ses pratiques, de ses savoirs et l'insertion des populations qui s'y sont installées témoignent de la création d'un vivre ensemble et de sa transmission. »

Valérie Patole, réalisatrice de La voix des sans voix

En étroite collaboration avec l'Institut national de l'audiovisuel et les Archives territoriales de la Martinique, cette série documentaire réunit chercheurs et conférenciers pour apporter un éclairage historique et sociologique à cette fresque humaine.

Ces paroles, longtemps restées enfouies dans les mémoires au sein même des familles, inexistantes dans les manuels scolaires, révèlent un socle commun, celui de la construction d’une identité collective. Une transmission transgénérationnelle en 18 épisodes.

Résumés des saisons

Saison 1

Dans la Martinique post-abolitionniste, Gabrielle, ancienne esclave devenue écrivaine publique, raconte les bouleversements d’une société en reconstruction. À travers ses lettres, elle témoigne de l’arrivée des travailleurs engagés venus d’Afrique, d’Inde et de Chine, soumis à un nouveau système d’exploitation qui prolonge l’esclavage sous une autre forme.

Au fil des décennies, la Martinique se créolise, les descendants d’engagés s’intègrent, revendiquent leurs droits et participent à la construction d’une identité martiniquaise. Après la mort de Gabrielle, sa petite-fille Tess reprend le fil de cette mémoire, reliant les héritages et les migrations qui ont façonné l’île.

Saison 2

Dans les années 1930, Tess collecte les récits des nouveaux migrants venus du Proche-Orient, de Chine et d’Italie. À travers les décennies — de la Seconde Guerre mondiale aux années 1970 —, elle observe la transformation de la Martinique, entre censure, luttes pour l’égalité et quête d’identité.

Les générations de migrants se succèdent. La première lutte pour survivre, la deuxième s’assimile et la troisième redécouvre ses racines. Avec Tess, l’histoire martiniquaise devient celle d’un métissage culturel et d’une créolité affirmée, héritage vivant des migrations passées.

Saison 3

À la fin des années 1970, Marie, fille adoptive de Tess, revient en Martinique et part à la recherche de ses origines saint-luciennes. Devenue journaliste, elle explore les migrations caribéennes contemporaines — Saint-Luciens, Haïtiens, Africains, Européens — dans un contexte de fermeture des frontières et de montée des discours identitaires.

Entre rejet, intégration et transmission, Marie découvre les parcours de ceux qui ont bâti leur vie sur l’île et laissé un héritage spirituel et écologique. Dans un monde en crise, la Martinique devient le miroir d’un équilibre fragile entre enracinement et ouverture au monde.

Série documentaire

18 x 20 min

Écriture et réalisation

Valérie Patole

Production

Martinique La 1ère (France Télévisions)

Avec la participation

des Archives territoriales de la Martinique

et de l'INA

Directeur des contenus

du pôle Outre-mer

Laurent Corteel

Directeur adjoint des contenus, en charge des documentaires

Sophiane Tilikete

2021